von Daniela Döring und Johanna Strunge

B – Beginn

So vielfältig der Beginn einer Ausstellung sein mag – etwa als Initiative einer Einzelperson von „außen“, ein Jahrestag eines Ereignisses oder als kollektiver Gedankenaustausch eines ganzen Teams – der Beginn der kuratorischen Tätigkeit für eine Ausstellung ist immer irgendwie ein Suchprozess. Die Suche beginnt im Kopf, am PC, in Büchern und im Depot, im Gespräch mit anderen und/oder allein am Schreibtisch vor einem noch ziemlich weißen Blatt: Eine Suche nach Objekten, nach ersten Ideen, Allianzen oder anderen Projekten zum Inspirieren oder Abgrenzen. Wenn so das kuratorische Arbeiten beginnt, was lässt sich daraus über seinen Kern ableiten? Kuratieren ist das Ernstnehmen einer vagen Idee und das Zusammenführen verschiedenster Gedanken, Geschichten, von Menschen und Dingen. Es ist ein Schritt ins Ungewisse: Am Anfang stehen nämlich die Kurator:innen oft mit ihrem eigenen Unwissen und Unsicherheiten. Auch wenn natürlich immer offene Fragen und Lücken bleiben, rücken diese im Verlauf des kuratorischen Arbeitsprozesses zugunsten von immer mehr Antworten in den Hintergrund [-> Nicht-Kuratieren].

D – Durchsetzen

// In der letzten Sitzung des kuratorischen Teams fällt mir auf, dass vor allem die beiden leitenden Personen miteinander sprechen. // In einer anderen Runde ist das ganze Team einer Meinung, doch die Projektleitung muss noch in langwieriger Diskussion und mit vielen Argumenten überzeugt werden. // Eine interne, aber hochschulöffentliche Veranstaltung dient dazu, das Ausstellungskonzept vorzustellen und mit Studierenden zu diskutieren.

Kuratieren scheint eine Menge Überzeugungsarbeit zu benötigen. Diese ist sowohl an potentielle Sponsoren, Politiker:innen und Vertrags- sowie Kooperationspartner:innen adressiert, als auch nach innen gerichtet, an die übergeordneten Leitungsgremien, an andere Abteilungen und am Projekt beteiligte oder unterstellte Mitarbeiter:innen. Dabei ist die Tätigkeit, etwas durchzusetzen stets an den Status und die Funktion der Akteur:innen gekoppelt. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr vom Machtgefüge und den sich darin entfaltenden Hierarchien abhängig. Wer spricht, wie lange? Wieviel zählt eine Meinung? Wer hat die Entscheidungshoheit? Diese Hierarchien werden in der kollektiven Arbeit oftmals ausgeblendet, wodurch Augenhöhe suggeriert wird. Das Durchsetzen beruht nicht nur auf Entscheidungen „von oben“, sondern ist vor allem Herstellen von Konsens – freilich innerhalb von Macht- und Verwaltungsstrukturen. Wenn das Kuratieren also als eine Praxis der Sichtbarmachung und des Anerkennungsgebens verstanden werden kann, so muss diese nach innen und nach außen durchgesetzt, erkämpft und aktiv hergestellt werden.

H – Handschuh

// Museum im Corona-Lockdown: 6 Kurator:innen nehmen uns per Video mit in die Sammlung und stellen die Geschichten hinter ihren Lieblingsobjekten vor. Sie tragen blaue Handschuhe und fassen die Objekte doch kaum an. // Beim Depotrundgang erfahre ich, dass viele der Objekte mit Pestiziden behandelt sind, und dass das Tragen von Handschuhen meinem Schutz dient. // Sept. 2020: Ein Mann läuft ruhig, aber bestimmt aus dem Museumgebäude. In seinen handschuhlosen Händen hält er behutsam eine kleine Statue, die er aus dem Museum entwendet hat: „Nous la ramènerons à la maison“ (Wir bringen sie nach Hause).

Neben dem akademischen Hintergrundwissen, das viele Kurator:innen aufgrund ihrer Ausbildung mitbringen, steht ein Wissen der behutsamen Handhabung der Museumsdinge. Dinge, die zum Teil hunderte Jahre alt, oft fragil und in der ständigen Gefahr sind, von Schädlingen befallen zu werden. Neben dem Anfassen mit Handschuhen, erfordert ein sensibles Objekthandling eine kontrollierte Langsamkeit der Bewegung, schützende Kissen und säurefreie Papiere beim Transport [-> Papierkorb] und ein Bewusstsein für die, das Objekt gefährdenden Konditionen im Ausstellungsraum – Licht und Feuchtigkeit. Der Handschuh als Metapher für eine vorsichtige Praxis, lässt sich aber auch auf weitere Teile der kuratorischen Arbeit übertragen. Vom Zuschnitt des Themas, der Reflexion von Ein- und Ausschlüssen [-> Extern/Intern], über eigene Positionierungen bis hin zur Wahl der Worte und Begriffe im Ausstellungstext will die kuratorische Praxis – im Idealfall – eine sorgfältige und achtsame Tätigkeit sein. Im Sinne einer solch achtsamen Praxis lässt sich jedoch auch fragen, wer darüber bestimmt, was schützenswert ist. Denn im europäischen, kolonialen Kontext ist unter der Idee des Schutzes immer wieder auch das Aneignen von und Intervenieren in Kulturen kaschiert worden.

K – Konkurrenzen

// Die Wissenschaftsabteilung des Niederländischen Museums lädt Michael Rothberg ein, mit ihnen gemeinsam zu denken. Der Holocaust-Forscher sagt zu und stellt seine Ideen zum multidirektionalen Erinnern vor. Während in den Erinnerungslandschaften vieler Gesellschaften oft verschiedene erinnerungswürdige Ereignisse zueinander in Konkurrenz gestellt werden – entweder wird der Holocaust ausreichend gewürdigt oder die Sklaverei – problematisiert Rothberg diese falsche Konkurrenz.

Im Museum und besonders in der Ausstellungsarbeit sind viele Konkurrenzen vorherrschend. Ich beobachte einen permanenten Mangel – Mangel an Zeit, an Geld, an Personal und auch ganz wesentlich an Raum. All das führt dazu, dass verschiedene Anliegen und Themen um Bearbeitung und Ausstellungsfläche konkurrieren. Können wir uns auch der Geschichte der Ausbeutung von Minenarbeiter:innen widmen oder konzentrieren wir uns auf Plantagenarbeit? Letztlich trifft diese Problematik den Kern kuratorischer Arbeit: dem Entscheiden für etwas, Aussortieren von anderem, eben dem Selektieren und Priorisieren. Braucht es in Ausstellungen also gerade die Konkurrenz? Ja und nein! Einerseits gehört zum Kuratieren und auch dem vorangestellten Sammeln das Nebeneinanderstellen, in Konkurrenz setzen und das Entscheiden. Andererseits braucht es aber gerade für eine kritische, kuratorische Praxis einen Moment des Verharrens und Hinterfragens dieser Ökonomien. Wie kann es sein, dass wie in Rothbergs Beispiel zuweilen sogar Holocaust und Sklaverei in einen Wettbewerb gestellt werden? Wieso setzen wir a mit b in Konkurrenz aber nicht mit c? Welche Kapazitäten haben wir (wirklich)? Und schließlich – wie ließen sich diese Konkurrenzen nicht nur aushalten, sondern sichtbar machen, anstatt sie zum großen unsichtbaren – quasi natürlichen – Bestimmungsfaktor des Kuratierens zu machen?

L – Listen

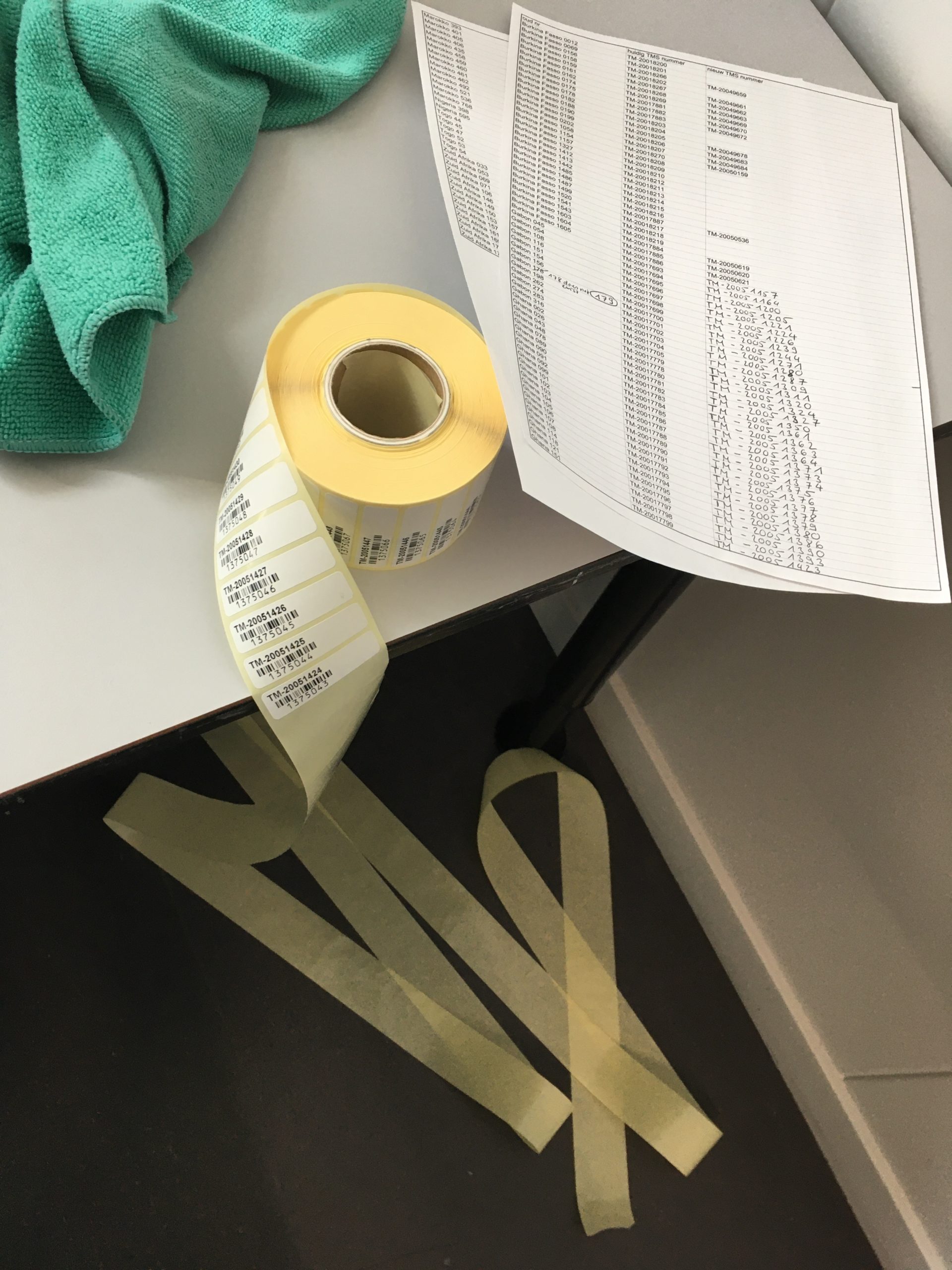

// Die Leistungsverzeichnisse sind jetzt nochmal ein Kraftakt: sämtliche Maße, Informationen und Materialeigenschaften müssen von uns geprüft werden, bevor die Ausschreibungen raus können. // Die Objektlisten sind nicht kompatibel. Mit sehr viel Aufwand werden neue Tabellen angefertigt, die für die weiteren Leihvorgänge z.B. nach Sammlungen sortiert werden können. // Ich finde partout meinen Notizzettel nicht mehr, auf dem ich mir eine mündliche Absprache notiert hatte.

Listen sind in der kuratorischen Praxis zentral. Die Formate reichen von Aufzählungen auf losen Blättern, über Tabellen, Zeitpläne, Protokolle und laufende Dokumente bis hin zu Verzeichnissen und Registraturen. Oftmals sind die Dateien mit dem datierten Stand der Überarbeitung gekennzeichnet oder bilden in verschiedensten Versionen eigensinnige Gewächse in digitalen Ordnerstrukturen. Ihre Hauptfunktionen sind Übersicht und Kontrolle, sie sind aber auch Erkenntnismedium und Wissensspeicher. Seitenlange Kostentabellen mit verschiedensten Optionen sind zuweilen Gebilde, die nur von professionellen und sorgfältigen Bearbeiter:innen im Griff gehalten werden können. Das Problem mit den Listen ist nicht, dass sie ihr Ordnungsversprechen so manches Mal nicht einhalten. Und auch nicht, dass sie veralten und permanent aktualisiert werden müssen [-> Anpassen]. Die Herausforderung ist vielmehr, dass Listen mit der für einen Zweck einmal gewählten Standardisierung und Formatierung für die kommenden Arbeitsschritte oftmals inkompatibel werden [-> Sonderfall]. Die ideale Tabelle muss operationabel für alle weiteren Übersetzungsarbeiten sein und sehr weit in die Zukunft vorausgedacht werden.

M – Moods

// Im Sitzungsraum hängen in einer Ecke zwei Reihen Ausstellungsansichten an der Wand. Die mit blauem Klebeband befestigten Farbkopien im A4-Querformat zeigen drei Räume der Ausstellung „Weltwissen“, zwei Ansichten des Nasspräparateregals im Berliner Naturkundemuseum und weitere Ausstellungen des Dresdener Hygienemuseums.

Ausstellungsmacher:innen greifen immer stark auf bereits existierende Schauen, Vorbilder und Beispiele zurück. In dem Museum XY ist das so oder so gelöst worden, das hat mich begeistert oder so soll es bei uns auf keinen Fall aussehen. Moodboards kommen aus dem Grafikdesign-Bereich und sind eine Ansammlung von Ideen, Bildern und Inspirationen. Als visuelles Puzzle mögen sie im Kleinen schon eine kuratorische Praxis sein. Im englischen Begriff mood steckt zugleich die Stimmung und so lässt sich die Arbeit mit Moods als assoziatives Einkreisen von imaginären Bildern, [-> Gefühlen] und Formen beschreiben. Im Transformationsprozess von der Theorie in die Praxis nehmen Moods eine wichtige Funktion ein. Im Pitch der Gestalter:innen, in der ersten Entwurfsphase der Raumbilder oder in Diskussionen des kuratorischen Teams wird oftmals mit populären Bildern gearbeitet. Sie sind ein Verständigungsmedium und gleichzeitig wird mit ihnen gerungen. Denn die Ausstellung sollte so originär wie möglich wirken. Kuratorische Praxis ist daher eine Praxis des Plagiierens, die später nicht mehr als solche erkennbar sein soll [-> Nicht-Kuratieren]. Nur ein einziger Ausstellungskatalog ist mir bekannt, der die Vorbilder der Ausstellungsgestaltung gewissermaßen als Plagiat mit benennt: Alles nur geklaut?! Die abenteuerlichen Wege des Wissens (LWL-Industriemuseum 2019).

V – Vision

Beim Schreiben des A bis Z merken wir schnell, dass wir häufig auf den Begriff Vision verweisen, ohne den Text zum Buchstaben V geschrieben zu haben. Zwei Bedeutungsebenen oszillieren dabei umher: Zum einen die zu entstehende Ausstellung als Vision, das imaginierte Endprodukt. „Wir haben die Ausstellung doch alle im Kopf!“, ruft ein Kurator im Praxisjahr aus. Eine andere sagt „Jetzt beim Aufbau habe ich plötzlich Sorge, dass alles anders aussieht, als ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie enger.“ Kuratieren ist dabei immer eine auf die Zukunft gerichtete Praxis, sie zeichnet, verwirft und zeichnet erneut, wie die reale Ausstellung letztlich aussehen soll [-> Beginn]. Zum anderen beschreiben wir mit Vision eine bestimmte Weise des Kuratierens, die wir in unserem Feld vorgefunden habe: eine visionäre, weil kritische, inklusive und anerkennende Praxis. Dabei haben wir uns auch offen gefragt, was eine solch visionäre Praxis auszeichnen könnte – vielleicht ein ressourcenschonendes Handeln [-> Papierkorb]? Auch bei dieser bestimmten Art des Kuratierens ist der Blick in die Zukunft wesentlich. Puawai Cairns (Director of Audience and Insights am Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa), auf die ich online in meinem Praxisjahr treffe, gibt dabei zu bedenken, dass es auch entscheidend sei, welche Zeitschicht der Zukunft man imaginiere. Einem oft kurzfristigen Denken an die nächsten paar Jahre und die dabei mitgedachte Zielgruppe [-> you] setzt sie eine Vision des Denkens an die Menschen in 100 Jahren und darüber hinaus entgegen. Ein solches Denken in großen Zeitschritten könne, so ihre Vision, die Prioritäten des Kuratierens klarer ordnen und dabei eben vielleicht auch visionärer sein.

W – Weiß sein

// „Wen imaginierst Du als Besuchende? Weiße Menschen?“ Einige Male fallen diese Fragen in diversen Meetings, bei denen ich hospitiere. Sie fallen in unterschiedlicher Weise: als sanfte Kritik, ernst gemeinte Nachfrage und manches Mal gar nicht fragend, sondern mit Nachdruck fordernd – „Wir brauchen Ausstellungen für Schwarze Menschen!“

Es ist der Sommer nach George Floyds Tod, von weltweiten Black-Lives-Matter-Protesten und vom (zum Teil physischen) Widerstand gegen kolonialrassistische Relikte wie Statuen oder koloniale Sammlungsbestände in Ethnologischen Museen. Meine Arbeit in einer solchen Institution und in dieser Zeit lehrt mich, wie sehr die Arbeit im Museum mit Grenzziehungen verbunden ist. Die lange Geschichte des Rassismus macht die Mitarbeiter:innen zu Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund. Die Frage von schwarzen Mitarbeiter:innen „Imaginierst Du weiße Besuchende für unsere Ausstellung?“ ertappt, überrascht und berührt mich – als Teil der großen Gruppe weißer (angehender) Kurator:innen – immer wieder aufs Neue. Es ist eine Frage, die oft blitzschnell eine Grenze durch das Team wirft; ein Moment, der uns im Raum als weiß und schwarz markiert (und wiederum ausschließend sein kann). Kolonialrassismuskritisches Kuratieren balanciert auf diesem schmalen Grad. Es gilt, um die große und folgenschwere Problematik des Markierens von Menschen zu wissen und zugleich an einigen Stellen bewusst genau das zu tun, um bisher marginalisierte Positionen aufnehmen und oft unsichtbare Privilegien thematisieren zu können. Dabei sind einige Fragen aber auch noch längst nicht geklärt, z.B.: Wie lässt sich eine Ausstellung über die Kolonialvergangenheit Europas konzipieren und dabei als Zielgruppe gleichermaßen die darüber weniger wissenden (oft weißen) Menschen mit denjenigen, deren Biografie wesentlich von der Kolonialvergangenheit geprägt wurde, zusammenzubringen?

X – x-fach

// Schick doch einfach eine Großoffensive raus, meint mein Chef. Ich soll 60 Mails quasi zeitgleich versenden, um Sprecher:innen für Audio-Kommentare zu verschiedenen Themen der geplanten Ausstellung zu gewinnen. Ich entwerfe eine Standardmail. Das Verschicken funktioniert allerdings alles andere als schnell und gleichzeitig. Zu unterschiedlich ist das Vorwissen der angefragten Personen. Manche wissen viel, andere nichts von der Ausstellungsplanung. Einige duze ich, andere sind im Status weit über meinem eigenen. Mein Posteingangsordner enthält zum Projektende 827 Elemente.

Kuratorische Praxis lebt von der Wiederholung, x-fachen Emails und Anfragen, freundliche Erinnerungen und nochmalige Wiedervorlagen [-> Papierkorb]. Ich denke aber auch an die zahllosen Präsentationen des gesamten Ausstellungskonzeptes vor potentiellen Förderern und Sponsor:innen oder die Vorstellung von spezifischen Konzepten, Raumideen oder Ausstellungsbereichen für Partner:innen oder Kolleg:innen. Einige Aussagen gerinnen dabei zu wiederholten Phrasen. Andere verändern sich aber auch. Sie wandeln sich im Sprechakt, im Widerhall und im Antworten. Kuratieren ist so das performative Wiedergeben, aber auch das Aneignen und gemeinsame Weiterentwickeln von Inhalten. Und auch hier oszilliert der zu kuratierende Stoff zwischen dem Standard- und dem [-> Sonderfall].

Ausblick

Nun gibt es einen ersten und zweiten Teil des A bis Z. Die Buchstaben F – O – Q – R – T – U bilden die dritte und letzte Etappe und sind noch vollkommen offen. Wir laden Sie und Euch daher herzlich ein, Ideen dafür vorzuschlagen und an dem dritten Teil mitzuschreiben. Über Einsendungen von Begriffsskizzen an wissen.ausstellen@uni-goettingen.de (bis zum 15. November 2020) freuen wir uns!

Daniela Döring ist Postdoktorandin am Kolleg “Wissen | Ausstellen”. Sie untersucht die Ausstellungsgeschichte wissenschaftlicher Sammlungen.

Johanna Strunge ist Doktorandin am Kolleg “Wissen | Ausstellen” und erforscht post-koloniale Kontinuitäten musealer Räume.

Der Beitrag wurde redaktionell betreut von Sonja E. Nökel, studentische Mitarbeiterin am Kolleg “Wissen | Ausstellen”.

Zu den anderen Teilen des A bis Z:

Schreibe einen Kommentar