von Daniela Döring

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben. Die Ausstellung „Sprachlosigkeit. Das laute Verstummen“, die am 1. August 2021 im Japanischen Palais zu Ende ging, hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, kollektive Traumata, Gewalt- und Unrechtserfahrungen zu thematisieren, die durch keine Sprache fass- oder ausdrückbar sind. Vielmehr soll es darum gehen, die unterdrückten, vergessenen und zum Verstummen gebrachten Stimmen (wieder) zu Gehör zu bringen und damit vielleicht sogar einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Die Kurator:innen sind sich durchaus bewusst, welche grundsätzlichen Fragen und Herausforderungen ein solches Unterfangen birgt. Denn wie lässt sich Unaussprechliches überhaupt ausstellen? Wie lassen sich Gewaltverhältnisse im Display darstellen, ohne sie zu reproduzieren? In welchem Verhältnis stehen so unterschiedliche Traumata wie die Shoah, koloniale Genozide und systematische Vergewaltigungen im Kontext von Krieg? Wie kann die Gewalt der Unterdrücker, die Ohnmacht der in der Geschichte oft namenlos gebliebenen Opfer und Formen des konkreten Widerstandes sowie der Solidarität in ein angemessenes Verhältnis gerückt werden? Wieviel Leid ist den Besuchenden zumutbar, die selbst nicht nur unterschiedliche Gewalterfahrungen mitbringen, sondern auch konträre Positionen im Machtgefüge einnehmen? Und vor allem – wie kann sich das Museum, das durch das Sammeln der ausgestellten Objekte und das Hervorbringen von Herrschaftswissen an diesen Machtstrukturen systemisch beteiligt ist, solchen Themen widmen?

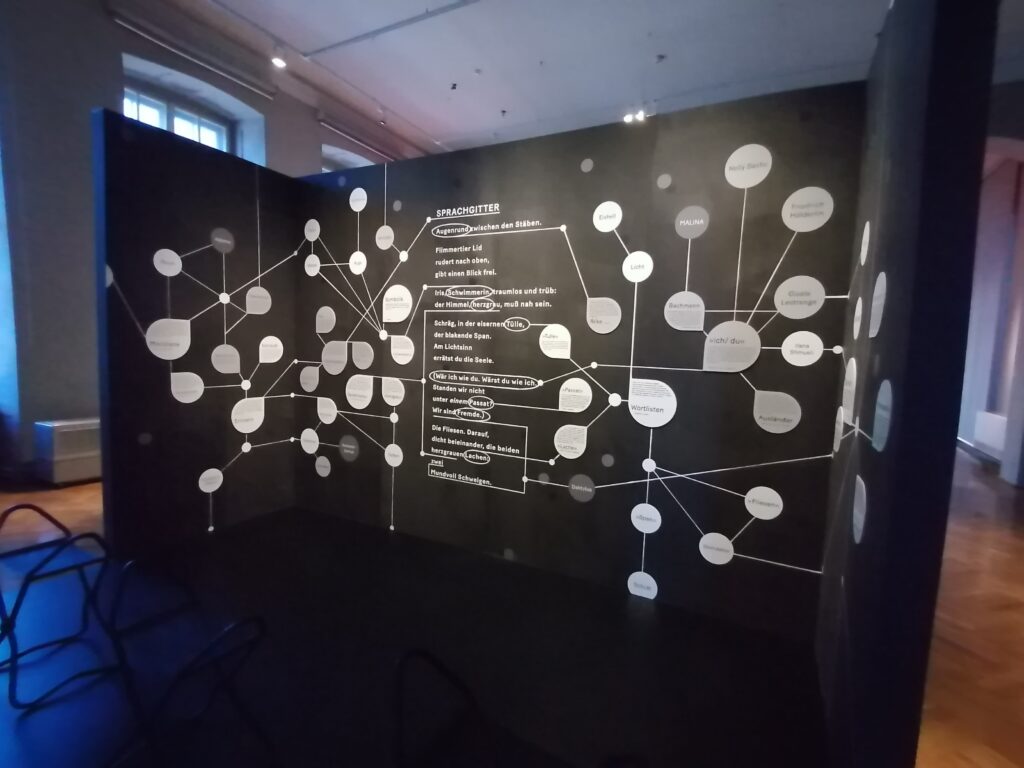

Das Museum für Völkerkunde Dresden tut dies, indem die Kurator:innen der Ausstellung diese Ambivalenzen selbst in den Fokus rücken, Komplexität durch künstlerische Installationen einziehen, auf Vielstimmigkeit durch Perspektivwechsel setzen, mehrteilige und verwickelte Prozesse und Bedeutungsschichten aufzeigen und vor allem, die eigenen Sammlungen und Institutionsgeschichte(n) kritisch reflektieren. Es entsteht so eine Ausstellung, die zugleich die eigene Suchbewegung betont, die die Widersprüche willkommen heißt, die keine eindeutigen Wahrheiten anbietet, sondern das Undarstellbare direkt adressiert, als Unübersetzbarkeit, als Fragment, Bruch, Kollision und Assemblage. Ausgangspunkt der Ausstellung ist der Kosmos der Poesie, angezettelt durch Paul Celan, dessen Werk selbst an der – nach dem Holocaust – entstandenen Unmöglichkeit des Schreibens ansetzt. Am Beispiel seines Gedichtes „Sprachgitter“ können wir dabei zuschauen, wie die Sprache zerbricht und dennoch als Bruchteile und Splitter neue Verbindungen eingeht. „Flimmertier Lid“, „herzgraues Lachen“, „mundvoll Schweigen“ sind Wortkombinationen, die die Verletzungen in sich tragen und gleichzeitig eine eigene Kraft entwickeln. In diesem schwarz-weißen Ausstellungssegment wird der Celansche Kosmos durch literaturwissenschaftliche Analyseinstrumente auseinandergenommen und als ein komplexes, miteinander verbundenes Netzwerk entfaltet. Mit derartigem „Rüstzeug“ – auch wenn die Metapher unpassend ist – ausgestattet, erscheinen mir plötzlich die in der ganzen Ausstellung zu findenden Gedichte verschiedener Autor:innen – wie ein poetisches Gitter, das Halt verspricht und aufzufangen vermag.

Sprachgitter, Sprachtrichter, Sprachrohr

Das Gitter hat dabei jedoch etwas zutiefst Ambivalentes. Es kann nicht nur als Netz und doppelter Boden verstanden werden, sondern auch als Raster, das stets ein- und ausschließt, durch dessen Lücken Dinge gedrängt und gezwängt werden müssen. Von dieser Widersprüchlichkeit ist auch der für die Ausstellung prominent eingesetzte Trichter gekennzeichnet. Gleich zu Beginn im ersten Raum steht ein überdimensionierter Sprachtrichter, in den wir hineingehen können. In seinem auf dem Boden visualisierten Schallraum sind die Gedichtzeilen einer Belarussischen Meditation zu lesen. Wenn ich an einen Trichter denke, sehe ich immer sofort eine historische Fotografie, welche die Aufnahme von Tondokumente durch Kriegsgefangenen in der Zeit des ersten Weltkrieges zeigt. Damit diese ‚richtig‘ vor dem Sprachtrichter standen, lag eine Hand des Aufnahmeleiters auf deren Schulter. Obwohl diese Form der Disziplinierung noch die geringste aller diesem Setting zugrunde liegenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse ist, lassen sich diese in ihrer Gewaltförmigkeit erahnen. Doch in der Dresdener Ausstellung höre ich aus dem Trichter die Klänge des Widerstandsliedes „Mury (Mauern)“. Der Trichter fungiert hier nicht als Aufzeichnungs-, sondern als Wiedergabemedium und strebt damit vom Herrschaftsinstrument hin zum Mittel des Auf- und Wiederständigen. Die Ausstellungsarchitektur wird als begehbares „Sprachrohr“ eingesetzt, das die Belarussische Version der Hymne erklingen lässt, auf andere Fassungen und Kontexte des Liedes verweist und mit den poetischen Worten der im Raum befindlichen Gedichte die Suche nach einer gemeinsamen Sprache betont. Ein zweiter Trichter findet sich zum Ende der Ausstellung, dieses Mal ist in verschiedenen Sprachen die Zeile „I refuse to translate“ zu hören. Während ich in der Kabine sitze, fällt mein Blick zugleich auf die Installation von Protestbannern und -schilder, die im Zuge der Demonstrationen gegen militarisierte sexuelle Gewalt zum Einsatz kamen. Protestiert wurde hier für die Entschädigung und Rehabilitation der sogenannten „Trostfrauen“, die im zweiten Weltkrieg durch die japanische Armee zwangsprostituiert wurden. Damit ist nicht nur die immens große thematische Spannbreite der Ausstellung umrissen, sondern auch die grundlegende Schwierigkeit, wer für wen spricht, sprechen darf und sprechen kann. Doch gibt die Ausstellung auf diese Problematik keine eindeutige Antwort, sondern versucht sich in verschiedenen Annäherungen.

Eigene Verstrickungen

Nach vielen Jahren postkolonialer Kritik sind derzeit Debatten und Fragen über den deutschen Kolonialismus, über Gewalt- und Unrechtskontexte sowie Restitutionsansprüche laut geworden. Das Museum für Völkerkunde schaltet sich in diese Diskussion ein und widmet einen zentralen Teil der Ausstellung der kritischen Aufarbeitung der eigenen Sammlungs- und Institutionsgeschichte und damit auch der eigenen Positionierung.

So wird unter anderem die Sammlung Maercker als „koloniales Erbe des Museums“ thematisiert, zu sehen sind mehrere Exponate und ein verwinkelter, nicht geradlinig verlaufender Zeitstrahl, auf dem sich der brutale Hergang der deutschen Kolonialherrschaft, Maerckers zentrale Funktion darin, kollektive Widerstände und ihre Niederschlagung ebenso wie die immense Zahl der Todesopfer und die langjährigen, zunächst verweigerten Verhandlungen nachverfolgen lassen. Der Anerkennung des Völkermordes durch Deutschland im Jahr 2016 schließen sich die letzten beiden Einträge an, die Sammelklage der Ovaherero und Nama vor dem Bundesgericht in New York auf Entschädigung und Einbeziehung in die Verhandlungen sowie der Stand vom August 2020, mit dem bisher keine Einigung erzielt wurde und die betroffenen Gemeinschaften weiterhin ausschließen. Meine Aufmerksamkeit zieht ein kleiner handgeschriebener Zettel auf sich. Dieser ist offenbar während der Laufzeit mit Tesafilm angebracht worden und notiert im Mai 2021, dass sich die Regierungen beider Länder auf ein „Strukturprogramm“ in Höhe von 1,1 Mrd. Euro geeinigt hätten, die Proteste und Forderung von individuellen Entschädigungen der Ovaherero und Nama jedoch andauern. Der Zettel mutet – vor dem Hintergrund der professional gestalteten Tafel – irritierend alltäglich an, wer weiß, ob er vom Museumspersonal oder vom Publikum dort angebracht wurde. Eindrücklich verweist er jedoch darauf, wie verwaltende und bürokratische, aber eben auch materielle Akteure, wie die ebenfalls im Zeitstrahl gelisteten ans Museum gekommenen Objekte, an solchen Macht- und Herrschaftsstrukturen teilhaben. Auch die Exponate selbst sind im Display mit Brüchen und Irritationen bestückt. So ist beispielsweise das „Stirnband“ aus Namibia mit dem Zitat versehen „Die Deutschen nahmen uns gefangen und beschlagnahmten unser Land, unser Vieh und unsere Schafe und all unsere Besitztümer“. In der großen Vitrine wirkt das Exponat verloren, um dafür der Stimme der Kolonisierten umso mehr Gewicht zu geben, erst danach lese ich den Objekttext der Kurator:innen. Auch die geschlossenen Fotoalben von Maercker sind auf der Vitrinenaußenfläche mit einer Überschreibung ausgestellt: „Die Deutschen nahmen keine Gefangenen. Sie töteten Tausende und Abertausende Frauen und Kinder an den Straßenrändern. Sie bajonettierten sie und schlugen sie mit ihren Gewehrkolben zu Tode. Es lassen sich keine Worte finden, um das Geschehen zu beschreiben; es war zu entsetzlich.“ Die Worte stammen von Jan Kubas aus dem Jahr 1918 und sind mir kaum erträglich. Der Kontrast zu den darunter liegenden Büchern, Beschreibungen und Fotoalben könnte nicht größer sein. Gerade weil sich die Kurator:innen entschieden haben, diese verschlossen zu zeigen, wird das ungleiche Ausmaß an epistemischer Gewalt, die Sprachmacht und Wissensproduktion deutlich.

Heilungsprozesse

Diese Zeugnisse von extremer Gewalt sind nur schwer auszuhalten, obwohl oder gerade weil ich zu der privilegierten, weißen, westlichen Mehrheitsgesellschaft gehöre, die diese Taten zu verantworten hat. Doch die Ausstellung setzt diesem Gefühl immer wieder auch Momente des Widerstandes, des Kampfes und der Solidarität entgegen. Die an Wänden und Boden angebrachte Dichtung eröffnet oft assoziative Räume der Zuflucht, des Aufatmens, ja vielleicht der Regeneration. Das Kollektiv »kaboom« hat eine Gedichtspur durch die Ausstellung konzipiert, welche Sprache als (Aus)Weg vorschlägt. Nicht nur Lyriker:innen, sondern auch Aktivist:innen und Künstler:innen gestalten zahllose eigene Installationen, Werke und Eingaben, die sich vor allem Strategien des Empowerments, der Ermächtigung, der Aneignung und der Heilung widmen. Immer wieder werden in der Ausstellung „heilende Kräfte“ thematisiert und aktiviert.

Die Installation von Silvina De Merguerditchian mit dem Titel „Treasures“ geht etwa von dem Notizbuch ihrer Urgroßmutter – eine Überlebende des armenischen Völkermordes – aus, um die darin enthaltenen Heilmittel und Rezepte mit Objekten aus der Ethnographischen Sammlung neu zu kombinieren. Die so entstandenen Arrangements setzen der alleinigen Deutungsmacht des Museums eine künstlerische Aufarbeitung der Vergangenheit sowie die Aneignung und Erzählung neuer Geschichten entgegen. Neben dem von der Künstlerin entworfenen „Healing coat“ ist ein rituelles Gewand aus Ghana ausgestellt, der begleitende Text daneben verweist darauf, dass solche Kleider auch gegen koloniale Gewalterfahrung schützen sollten. Viele weitere Exponate sind in diesem Ausstellungsbereich zu finden, die in ihren Herkunftsländern heilende Funktionen inne halten. Einmal mehr stellt sich die Frage, wie diese Objekte in die Sammlung gelangt sind und wer oder was nun – in dem Kontext dieser Ausstellung – damit geheilt werden soll oder kann?

Das Versprechen der Heilung scheint derzeit eine große Popularität zu erfahren. So wird beispielsweise in dem 2020 erschienenen Band „Das Museum der Zukunft“ (hg. von Schnittpunkt/Baur) einige Male eine therapeutische Funktion des Museums angerufen. Angesichts der zunehmenden Therapeutisierung der Gesellschaft (vgl. z.B. Illouz: Die Errettung der modernen Seele. Therapien, Gefühle und die Kultur der Selbsthilfe. 2009), stimmt mich diese Programmatik einigermaßen skeptisch. Denn dieses Gegenwartsphänomen zielt nicht nur auf eine individualisierte Bewältigung von Traumata, sondern steht auch im Dienst der Herstellung von funktionierenden Mitgliedern der Gesellschaft. Dabei drohen die strukturellen Ursachen von Ungleichheits- und Gewalterfahrungen ausgeblendet zu werden und die Bewältigung zur Aufgabe, die allein beim Individuum ansetzt. Der Ausstellung „Sprachlosigkeit. Das laute Verstummen“ ist es indessen hoch anzurechnen, dass sie die institutionelle Beteiligung an solchen Macht- und Herrschaftsverhältnissen mitreflektiert und sehr stark kollektive Formen der Erinnerung, Unterstützung und Solidarisierung herausarbeitet. Die Auswirkungen der, auch von musealen Institutionen mit getragenen Gewaltgeschichte, können vielleicht nicht geheilt, aber zumindest doch im Ausstellungsraum thematisiert und debattiert werden. Die Ausstellung ist nicht nur selbst sehr prozesshaft gestaltet, sondern auch multidirektional, vielstimmig, widersprüchlich und konfliktiv angelegt, ohne den Anspruch zu haben, diese Ambivalenzen auflösen zu können. Sprachlosigkeit kann damit vielleicht nicht überwunden, aber im Ausstellungsraum selbst mit all seinen Schwierigkeiten zur Disposition gestellt werden. Damit wird idealerweise ein Prozess angestoßen, der womöglich nicht zuletzt auch das Museum selbst zu verändern vermag.

Informationen zur Ausstellung: „Sprachlosigkeit. Das laute Verstummen“ 16.04.-01.08.2021, Japanisches Palais Dresden

Parallel zur Ausstellung erschien der überaus lesenswerte Reader „Diskursbuch Sprachlosigkeit“ bei Hentrich & Hentrich, herausgegeben von der Staatlichen Kunstsammlung Dresden und dem Museum für Völkerkunde.

Daniela Döring ist Postdoktorandin am Kolleg “Wissen | Ausstellen” der Georg-August-Universität Göttingen. Sie untersucht aktuelle Ausstellungen akademischer Sammlungen und wissenschaftlicher Praktiken.

Der Beitrag wurde redaktionell betreut von Christian Vogel, Referent für Wissensforschung an der Zentralen Kustodie der Georg-August-Universität Göttingen.

[…] Daniela Döring (Universität Göttingen) berichtet von der ambitionierten Ausstellung „Unaussprechliches Ausstellen. Sprachlosigkeit. Das laute Verstummen“ in Dresden, die mit den Mitteln der Poesie nicht nur das Schweigen brechen, sondern auch Heilung […]